近日,我校化学化工学院结构热力学与微纳化工课题组在电催化产氢材料研制方面取得突破,研究成果以“Size-Controllable High-Entropy Alloys Toward Stable Hydrogen Production at Industrial-Scale Current Densities”为题发表在国际顶级学术期刊Advanced Materials上。该论文的第一作者为我校化学化工学院2024级博士生王倩和覃瑶,通讯作者为我校化学化工学院教授赵双良及助理教授危增曦,广西大学是唯一通讯单位。

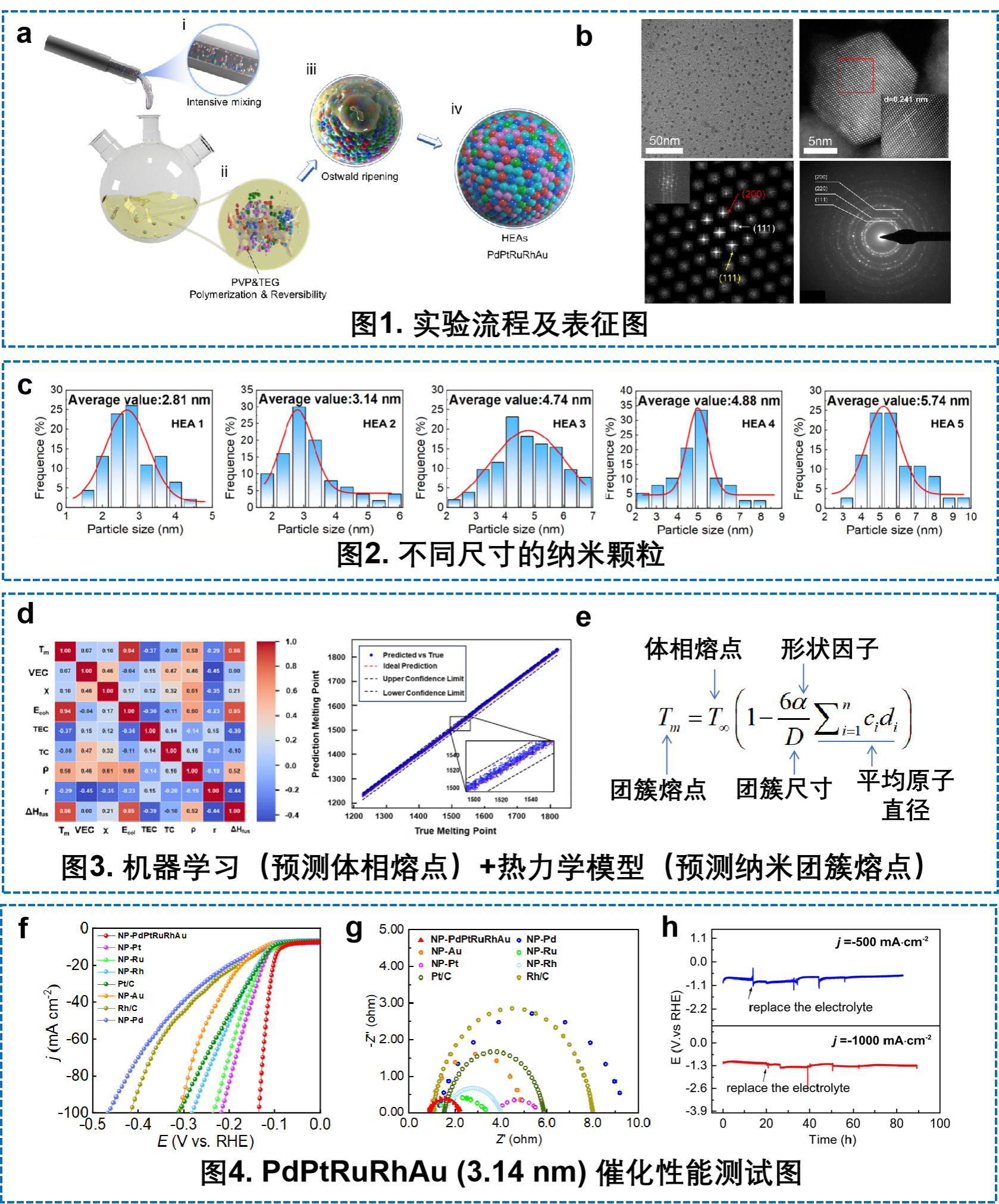

催化剂是工业味精,是化工生产中不可或缺的关键要素,对提高生产效率、降低成本具有重要作用。针对当前电催化产氢技术中催化剂易烧结、活性位点易失活等瓶颈问题,我校结构热力学与微纳化工团队提出了一种基于钯(Pd)、铂(Pt)、钌(Ru)、铑(Rh)、金(Au)等五元金属的高熵合金(High-Entropy Alloys)纳米催化剂设计策略。通过微反应器技术,团队在温和条件(230 ℃)下实现了金属盐溶液与还原溶剂的精准调控,成功开发出抗烧结、抗腐蚀、多活性位点协同的高熵合金纳米颗粒,并建立了尺寸可控制备的新方法。

团队进一步梳理了高熵合金纳米催化剂的尺寸效应,通过热力学方法并结合机器学习建立了纳米高熵合金熔点的高精度预测模型;通过对纳米催化剂表面原子及原子间的活性贡献度进行统计分析,辨识出Pd-Au桥位是该高熵合金催化剂产氢的主要活性位点,阐明了高熵合金纳米催化剂的尺寸与产氢性能的构-效关系。

结合实验体系和理论分析,研究团队最终研制出系列高性能PdPtRuRhAu高熵合金纳米催化剂。应用测试表明,尺寸为3.14纳米的高熵合金催化剂在酸性条件下表现出尤其优异的产氢稳定性,在-100 mA·cm-2的电流密度下持续产氢800小时以上,其活性降解仍可以忽略不计;即使在-500和-1000 mA·cm-2的较高电流密度下,催化剂也表现出100小时的持续稳定性,没有明显的活性下降。本工作尝试通过耦合热力学建模、分子模拟、机器学习、实验表征及微通道反应器等方法,为高熵合金材料在产氢领域的可控设计及应用提供新的思路和研究方向。

据悉,本研究得到了国家自然科学基金面上(22178072)、青年科学基金(22308063),广西科技重大专项及广西重大人才专项等项目支持。