这里有鼓舞人心、催人奋进的力量,西大的教师们将满腔热忱奉献给祖国的教育事业,春风化雨,孜孜不倦!本期“君师吾师”人物专栏,将带你一同走进2025年“全球化工杰出青年女科学家奖”获得者、广西大学化学化工学院教授王际童的故事。

这位“宝藏教授”,不仅在科研上成就斐然,更以一份师者匠心点亮讲台与实验室。2025年,王际童在“全球华人化工学者学会2025全球化工杰出青年女科学家奖”中崭露头角。无论是在精心打造学术创新平台、深耕学科教学,还是全力培育拔尖创新人才的征程上,她始终勇立潮头,展现出开拓者的硬核风采。

细数她的“宝藏”履历,更让人赞叹不已:

获评国家级青年人才、广西壮族自治区八桂学者

入选上海市浦江人才计划、上海市青年科技启明星计划

入选第三届中国科协青年人才托举工程

荣获全球华人化工学者学会2025全球化工杰出青年女科学家奖

以第一作者或通讯作者在Adv. Funct. Mater.、ACS Nano等期刊上发表SCI论文100余篇

她,就是王际童,广西大学化学化工学院教授,博士生导师,一位同学们口中的“神仙老师”。

一、赴八桂!打开“碳”索新天地

“科研的真正魅力在于‘创造’,在于拓展人类知识的边界,并为解决实际难题提供全新的可能性。”

早在多年前,王际童就与化工结下了不解之缘,在她看来,化工过程能够将最基础、最普通的物质,转化为支撑现代社会运转和人类美好生活所需的一切。在实验室中,她亲手将各种简单的化学品,转变为具有清晰结构和功能的新材料时,那种从“无序”中创造“有序”的过程,让她感悟到科研的真正魅力。

王际童敏锐地发现了广西在生物质资源方面有着得天独厚的优势,而广西大学的科研平台与学科实力,更让她看到了将这些资源转化为科研成果的无限可能——生物质资源是制备多孔碳、功能碳材料的理想“原料”。加之广西是全国最大的甘蔗产区,蔗渣产量巨大且集中。此外,作为与东盟对接的门户,东南亚丰富的椰壳、木薯渣等生物质资源也能便捷获取。

在科学研究方面,广西大学拥有“省部共建特色金属材料与组合结构全寿命安全国家重点实验室”等国家级平台,化学工程与技术学科是广西“双一流”建设学科、广西优势特色重点学科。同时,广西大学把人才培养放在首位,肩负着为区域发展培养高层次人才的重任,这一理念与王际童的科研追求高度契合,也让她深切意识到,广西大学能够为她实现科研理想提供强大的支撑和优秀的平台。

“我希望能带领这些优秀的年轻人,一起将广西的‘绿水青山’转化为科研创新的‘金山银山’。”

二、学生眼中的“神仙导师”

在科研与育人的双轨并行中,王际童以“思维引领”和“情感共鸣”的独特模式,在课堂内外为学生铺就了一条从“知识接受者”到“科研探索者”的成长之路。

王际童积极打破“知识传授”的单向模式。授课过程中,她并不会平铺直叙地讲解一个结论或一个材料有多神奇,而是从一个真实的、悬而未决的科学难题或产业痛点开始。比如,先给同学们展示一张被污染水体的图片,然后提出问题:

“如果我们想用活性炭吸附这些特定污染物,现有的材料为何效率不高?它的‘瓶颈’可能在哪里?”

接着,引导学生从分子结构、表面化学、传质路径等角度提出假设,并一起探讨验证这些假设的实验设计。

“这个过程,知识不再是书本上冰冷的文字,而是他们手中破解谜团的‘工具’。”

她还将前沿案例转化为教学素材,如将最新发表的高水平论文、正在攻坚的课题,改编成课堂上的案例分析或专题讨论,让学生直面最鲜活的科学问题,了解知识是如何被创造和迭代的,而不是仅仅学习“过去完成时”的结论。

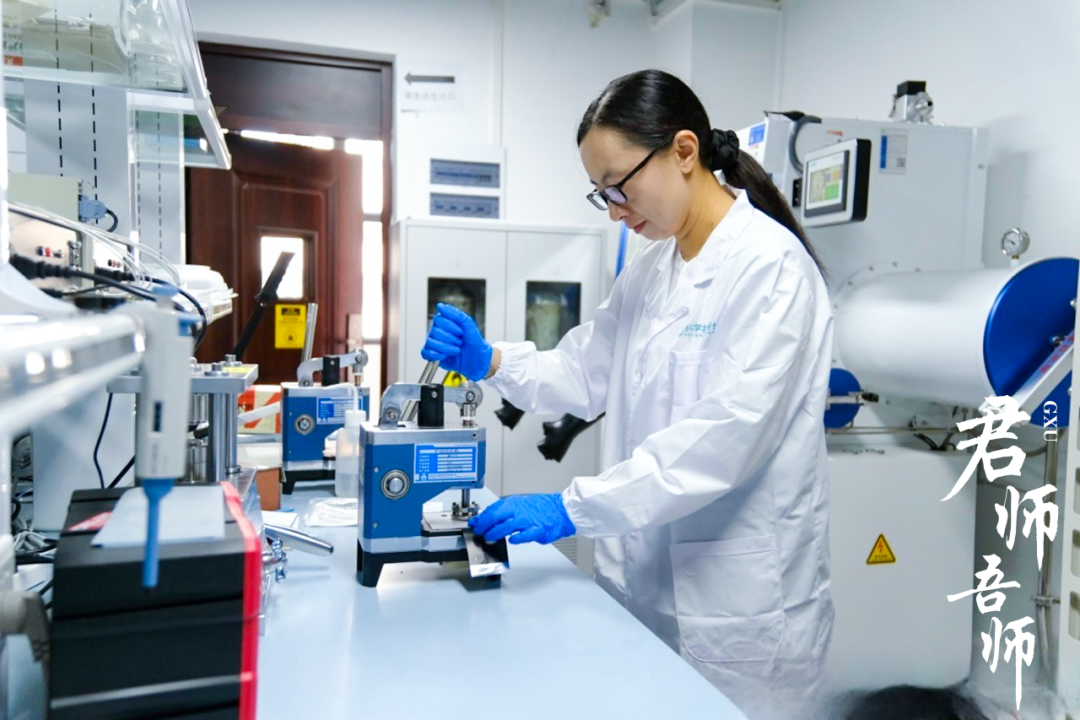

同时,王际童将科研平台转化为实践基地,并向所有有志于探索的本科生开放,让学生进入真实的科研环境,亲手操作先进仪器,接触第一手数据,帮助学生对抽象的理论形成最直观和深刻的理解。

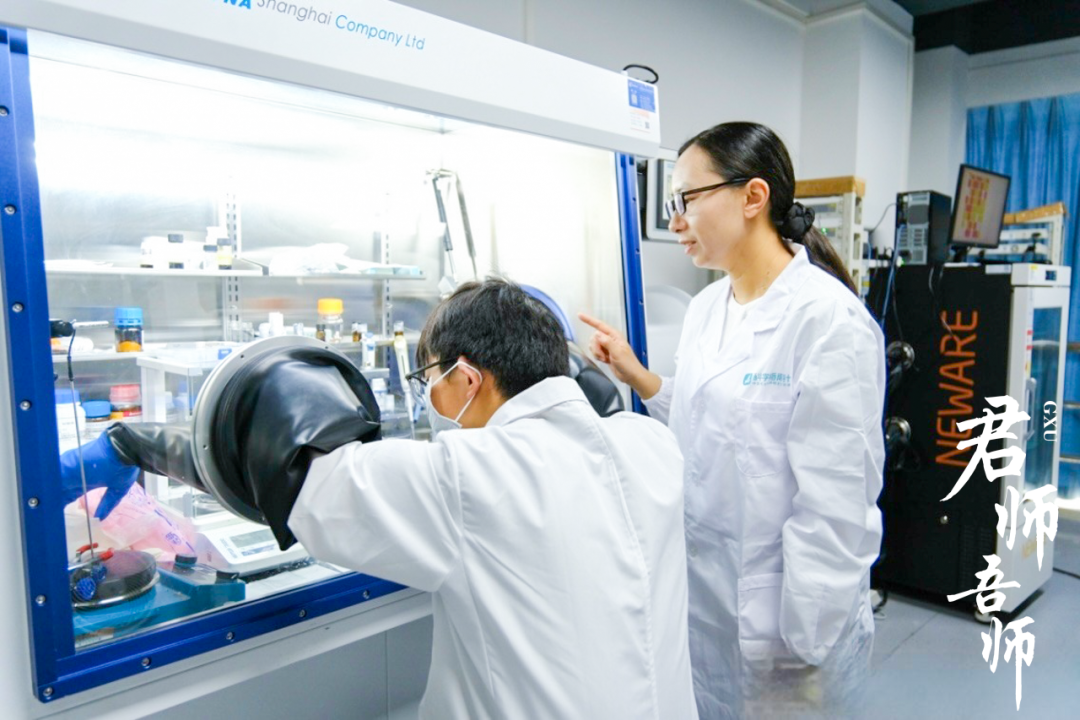

王际童打破传统师生的角色边界,与学生们在“朋友式伙伴关系”中进行科研协作。从课题启动初期到定期来场“头脑风暴局”——“你觉得这个现象背后藏着什么门道?”“换个思路会不会有别的惊喜?”她在一步步地引导下,培养出学生们敢想敢提、自主决策的能力。

在与科研“搭子”们并肩作战的日子里,有一段故事也常记挂在王际童的心中。曾有一位硕士生,在尝试用某种新方法制备碳材料时,意外得到了一批性能不佳的碳材料,按照常规判断,这次实验失败了。但他没有简单地丢弃,而是在实验记录本上详细记录了所有现象。她与这位学生一起讨论时,发现这种“失败”的材料在另一个完全不同的应用场景下,表现出独特的优势。因此,王际童及她的学生调整了该应用方向,最终开发出一种具有新功能的碳材料。

“优秀的科学家不仅能按计划取得成功,更能从意外中发掘出新宝藏。”

王际童动情地说道,这种师生互信、共同探索未知的经历,是她育人生涯中最珍贵的财富。

三、“工业废料”变身“绿色宝藏”

聚焦科研成果,王际童团队在“工业废料”的改造上,正书写着“变废为宝”的绿色传奇。

面对高硫石油焦这一“工业废料”,王际童团队不走“脱硫除杂”的寻常路,而是摸清了硫的“脾气” ——理清硫的种类和电化学性能的内在关联,靠硫含量调控技术,把废料变成了锂电池的“能量心脏”,未来更有望给手机、电脑的快充电池等高端领域展现应用潜力。同时,在环保领域,其碳材料脱硝技术已在广西环保企业和尾气净化催化剂企业开展中试,为钢铁行业烟气、移动源烟气脱硝提供解决方案。

王际童团队的这些操作不仅让“废料”身价倍增,更通过与广西本地企业的校企合作,推动成果从实验室走进产业化,创造经济效益的同时,也在为环境“减负”。

王际童与学生合影,上排左三为王际童。

在化工科研与育人的赛道上,王际童就像一位“炼金术士”——以对化学的热爱为火,以创新思维为炉,在“无序”中炼出“有序”的科研成果,更在教学里点燃学生的创新火种。

未来,这位在“无序”中创造“有序”的科研行者,将继续在八桂大地上,将科研与育人并行,书写她的“创造”传奇。